嗜酸性粒细胞是白细胞的一种。嗜酸性粒细胞减少多见于伤寒和副伤寒患者;长期应用肾上腺皮质激素治疗的患者;大手术、烧伤等应激状态等。嗜酸性粒细胞数量占白细胞总数的百分比:0.4~8。

嗜酸性粒细胞可移行至有病原体或发生过敏反应的部位。该细胞能吞噬抗原抗体复合物,释放的多种溶酶体酶有杀菌作用,阳离子蛋白对寄生虫有很强的杀灭作用。

扩展资料:

嗜酸性粒细胞是白细胞的组成部分,与其他粒细胞一样来源于骨髓的造血干细胞。嗜酸性粒细胞具有杀伤细菌、寄生虫的功能,也是免疫反应和过敏反应过程中极为重要的细胞。嗜酸性粒细胞可以释放颗粒中的内容物,引起组织损伤,促进炎症进展。

血液中嗜酸性粒细胞的数量表现为昼夜周期性波动。清晨细胞数减少,午夜时细胞数增多。这种细胞数的周期性变化是与肾上腺皮质释放糖皮质激素量的昼夜波动有关的。当血液中皮质激素浓度增高时,嗜酸性粒细胞数减少;而当皮质激素浓度降低时,嗜酸性粒细胞数增加。

参考资料来源:百度百科-嗜酸性粒细胞

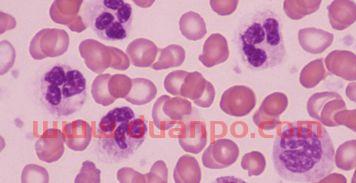

“嗜酸性粒细胞是白细胞的一种。细胞呈圆形,直径为13~15um,胞质内充满粗大、整齐、均匀、紧密排列的砖红色或鲜红色嗜酸性颗粒,折光性比较强。血常规检测结果,嗜酸性粒细胞的绝对值为(0.05~0.5)×10^9/L,所占白细胞百分比为0.5%~5%。嗜酸粒细胞减少或者单纯的嗜酸粒细胞减少其实临床意义不大。嗜酸性粒细胞偏低,通常由于较多感染所致,尤其重症感染后,嗜酸性粒细胞甚至可以为零。临床对于一般感染,通常关注嗜酸细胞计数问题,但对于特殊性感染,如伤寒感染,病情较轻时嗜酸细胞计数亦出现零值。如果嗜酸性粒细胞百分比偏低,要考虑是什么因素导致。如果全血细胞都偏低,例如出现白细胞、淋巴细胞、单核细胞,以及嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞都偏低的情况,应该通过补充血细胞补充嗜酸性粒细胞。此时可以应用药物升高白细胞,例如应用鲨肝醇、升白安、维生素B1、维生素B4,都可以有效补充因白细胞降低而导致的嗜酸性粒细胞百分比偏低的情况。”

”

嗜酸性粒细胞百分比减少在临床上不多见,临床意义也不大。嗜酸性粒细胞百分比减少可见于以下情况:机体感染伤寒沙门菌(伤寒)或副伤寒沙门菌(副伤寒)的初期,嗜酸性粒细胞会大量参与炎症反应,可能会出现嗜酸性粒细胞百分比减少的情况。当机体处于大手术、烧伤等应激状态下,肾上腺皮质激素分泌增加,会抑制骨髓释放嗜酸性粒细胞,导致嗜酸性粒细胞百分比减少。当患者因自身免疫性疾病、肿瘤等疾病需长期应用肾上腺皮质激素时,血液中皮质醇激素浓度增高也会导致嗜酸性粒细胞减少,即会出现嗜酸性粒细胞百分比减少。某些极度精神紧张、悲伤、焦虑的生理情况下,由于交感神经兴奋,肾上腺皮质激素分泌增加,抑制骨髓释放嗜酸性粒细胞,也有可能出现嗜酸性粒细胞百分比减少。以上这些情况,会随着病情恢复或情绪稳定,嗜酸性粒细胞会逐渐增多,通常不需要单独处理该指标。

如果单纯是嗜酸性粒细胞比率的话,问题不大,因为嗜酸性粒细胞偏低没有很大的临床意义,升高的话可以见于寄生虫感染,过敏性疾病等,降低没有意义。

嗜酸性粒细胞占白细胞总数的0.5%-5%;其绝对值为0.05-0.50×10^9/L。

血液中嗜酸性粒细胞的数目有明显的昼夜周期性波动,清晨细胞数减少,午夜时细胞数增多。这种细胞数的周期性变化是与肾上腺皮质释放糖皮质激素量的昼夜波动有关的。

当血液中皮质激素浓度增高时,嗜酸性粒细胞数减少;而当皮质激素浓度降低时,细胞数增加。嗜酸性粒细胞的胞质内含有较大的、椭圆形的嗜酸性颗粒。这类白细胞也具有吞噬功能。

扩展资料:

嗜酸性粒细胞可移行至有病原体或发生过敏反应的部位。该细胞能吞噬抗原抗体复合物,释放的多种溶酶体酶有杀菌作用,阳离子蛋白对寄生虫有很强的杀灭作用。在发生过敏反应的部位,其释放的组胺酶能分解组胺,芳基硫酸酶酯能灭活白三烯,从而抑制过敏反应。

白细胞根据形态差异可分为颗粒和无颗粒两大类。颗粒白细胞(粒细胞)中含有特殊染色颗粒,用瑞氏染料染色可分辨出三种颗粒白细胞即中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞;无颗粒白细胞包括单核细胞和淋巴细胞。嗜酸性粒细胞具有粗大的嗜酸性颗粒,颗粒内含有过氧化物酶和酸性磷酸酶。

参考资料来源:百度百科-嗜酸性粒细胞